家づくりを考える際、デザインや間取り、省エネ性能、耐震性などに注目が集まりがちですが、忘れてはならないのが「火災への備え」です。特に木造住宅において、この火災への安全性を高め、さらに将来のコストにも大きく影響する重要なキーワードが「省令準耐火(しょうれいじゅんたいか)構造」です。

この仕様を採用するかどうかは、長期的な火災保険料に大きな差を生むため、建築計画の初期段階で検討することが不可欠です。今回は、この「省令準耐火構造」について、そのメリットと注意点をプロの視点から解説します。

「省令準耐火構造」とは?

省令準耐火構造とは、建築基準法で定められている「準耐火構造」に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構(フラット35などを扱う機関)が定める基準を満たした建物のことです。法的な義務ではありませんが、この基準を満たすことで、一般的な木造住宅よりも火災に強い家と認められます。

その特徴は、大きく分けて3つあります。

- 外部からの延焼防止 隣家で火災が発生した際に、火をもらいにくくする構造です。屋根を不燃材料にしたり、外壁や軒裏を防火性の高い構造にしたりすることで、燃え移りを防ぎます。

- 各室防火 万が一室内で火災が発生しても、壁や天井に耐火性能の高い石膏ボードなどを使用することで、火がその部屋から燃え広がるのを一定時間食い止めます。これにより、安全に避難する時間を確保できます。

- 他室への延焼遅延 火の通り道となりやすい壁の中や天井裏に「ファイヤーストップ材」を設けることで、火が他の部屋や家全体に広がるスピードを遅らせます。

最大のメリット!火災保険料が大幅に割引に

省令準耐火構造の最大のメリットの一つが、火災保険料が大幅に安くなることです。

火災保険料は、建物の構造によって「M構造(マンションなど)」「T構造(耐火・準耐火構造など)」「H構造(木造など)」の3つの区分で保険料率が設定されています。一般的な木造住宅は最も保険料が高い「H構造」に分類されます。

しかし、省令準耐火構造の木造住宅は、鉄骨造などと同じ「T構造」として扱われます。H構造とT構造では保険料が倍近く違うこともあり、一般的な木造住宅に比べて火災保険料が約半額、あるいはそれ以下になるケースも珍しくありません。

火災保険は長期間払い続ける費用ですので、この差は将来的な総支払額に大きな影響を与えます。

なぜ「計画の初期段階」で検討すべきなのか

省令準耐火構造は、後から追加できるオプションではありません。その基準を満たすためには、設計の根本に関わる以下のような仕様を、計画の最初から盛り込む必要があるからです。

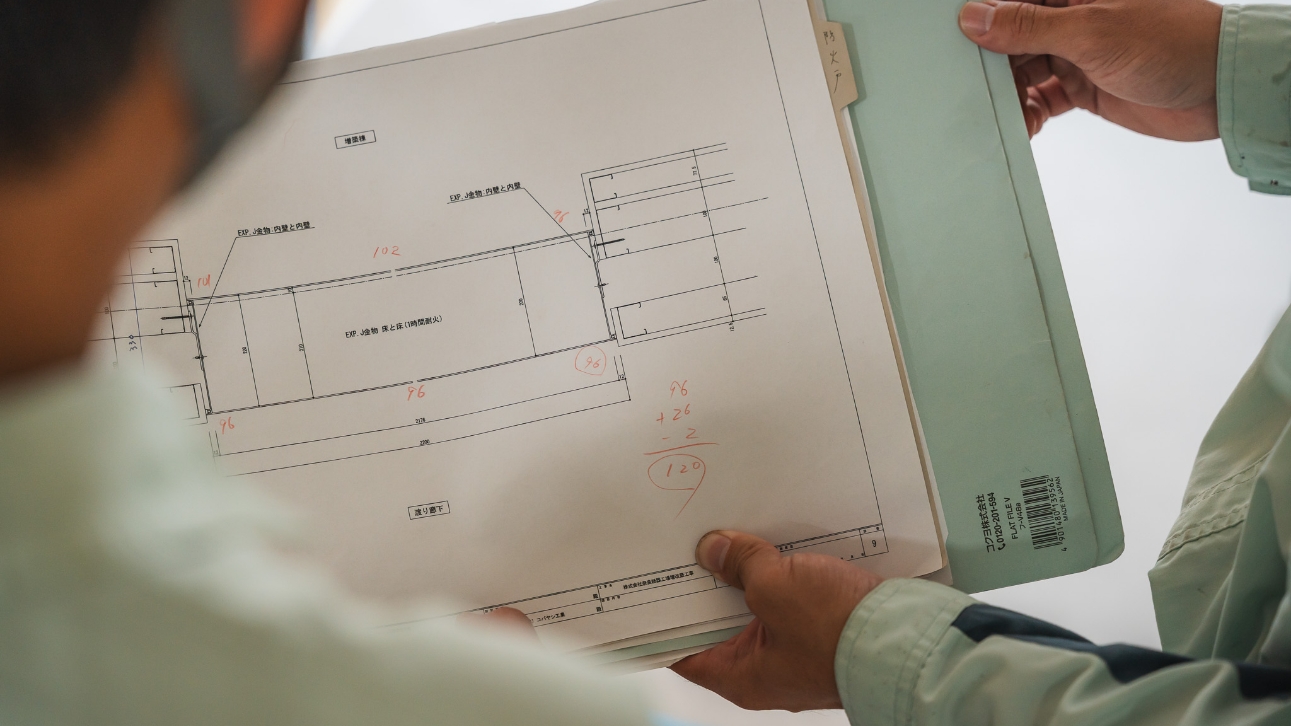

- 壁や天井に使用する石膏ボードの種類・厚み

- 壁の内部に設けるファイヤーストップ材の配置

- 屋根や外壁に使う材料の選定

これらの仕様は、間取りやデザインにも影響を与える可能性があります。もし建築計画が進んでから仕様を変更しようとすると、設計の大幅な見直しや追加コストが発生しかねません。

そのため、「省令準耐火構造にするかどうか」は、家づくりの初期段階で建築会社と相談し、建築費用と長期的な保険料のバランスを考えながら決定することが非常に重要です。

安全とコストの両立。専門家にご相談ください

省令準耐火構造は、万が一の際の安全性を高めるだけでなく、長期的なコスト削減にもつながる非常に合理的な選択肢です。ただし、その実現には専門的な知識と計画性が求められます。

私たちコバヤシ工業では、お客様の家づくりにおいて、初期のプランニング段階からこうした目に見えない部分の性能や、火災保険料といった長期的なコストまで含めた総合的なご提案を心がけています。

安全で、経済的にも賢い家づくり。ぜひ一度、私たちにご相談ください。